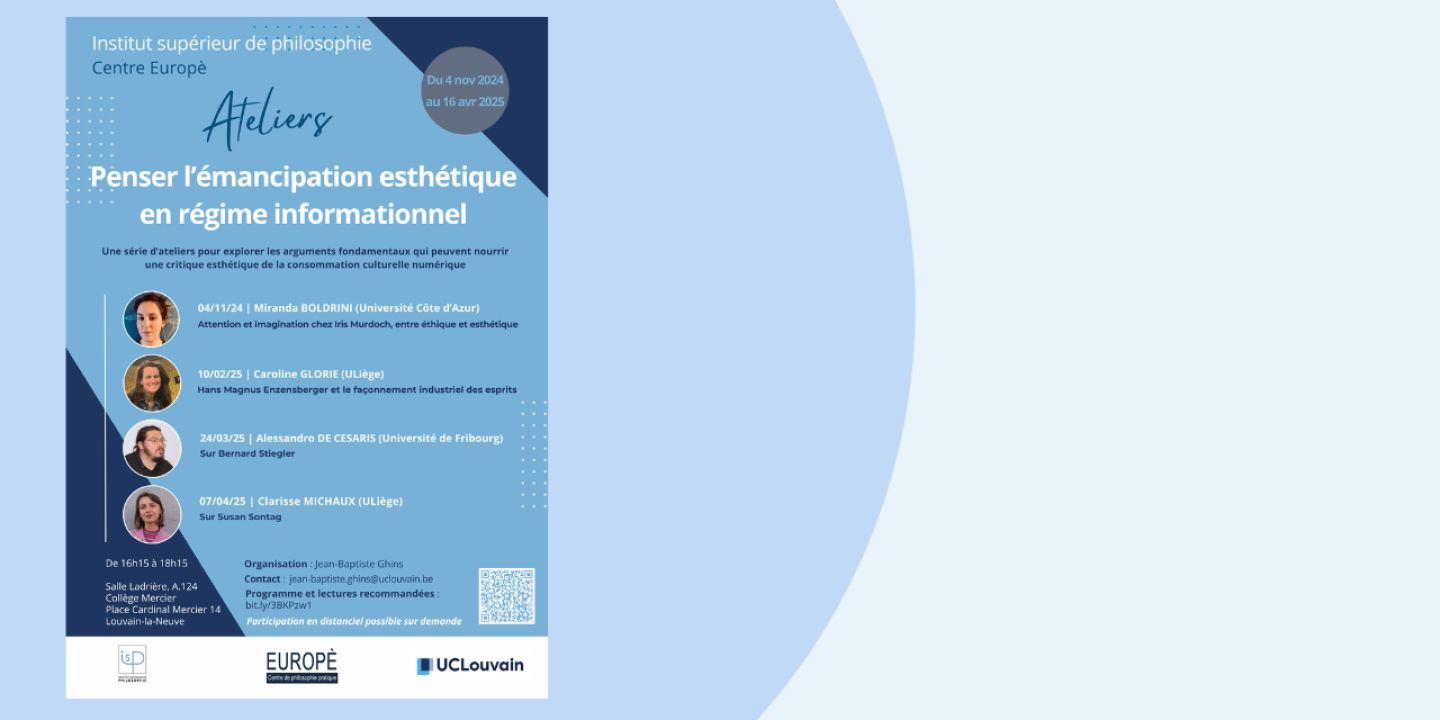

Penser l’émancipation esthétique en régime informationnel

Présentation

Une série d’ateliers pour dégager des figures et paradigmes fondamentaux qui traceraient les jalons d’une critique esthétique de la consommation culturelle numérique.

Organisation : Jean-Baptiste Ghins (jean-baptiste.ghins@uclouvain.be)

Programme

4 novembre : Miranda Boldrini (Université Côte d'Azur) : « Attention et imagination chez Iris Murdoch, entre éthique et esthétique ». Lecture recommandée : « De Dieu et du Bien

», in La souveraineté du bien (tr. Claude Pichevin), Paris, L’éclat, 2023.

», in La souveraineté du bien (tr. Claude Pichevin), Paris, L’éclat, 2023.

10 février : Caroline Glorie (ULiège): « Hans Magnus Enzensberger et le façonnement industriel des esprits ».

Lecture recommandée : « Le façonnement industriel des esprits », in Culture ou mise en condition ? (tr. Bernard Lortholary), Paris, Les Belles Lettres, 2012.

24 mars : Alessandro De Cesaris (Université de Fribourg) : « Remedium. Le paradigme pharmacologique des médias chez Bernard Stiegler ».

7 avril : Clarisse Michaux (ULiège) sur Susan Sontag

Discutant : Adnen Jdey (UCLouvain)

De 16h15 à 18h15, ISP, Salle Ladrière, A.124, Collège Mercier, Place Cardinal Mercier 14, Louvain-la-Neuve.

Argument

L’objectif de cette séquence d’ateliers est de dégager les enjeux fondamentaux qui caractériseraient une discussion philosophique sur la possibilité d’une émancipation esthétique dans le contexte médiatique contemporain.

En effet, s’il est devenu évident que les technologies de l’information constituent un monde, qu’en cela les individus y vivent une expérience esthétique (ou esthésique) et qu’il est pertinent de s’interroger sur le lien entre cette expérience et l’émancipation, les différents problèmes et perspectives que la philosophie doit aborder à ce sujet ne s’affichent pas encore clairement. Concrètement, on conclut aisément, depuis le champ de l’esthétique, que le numérique pose problème(s), car on y fréquente des œuvres d’art (photos, films, textes littéraires, etc.) et qu’une forme sensible s’y dessine (écran, casque audio, mécaniques de recommandations, réalités augmentée et virtuelle, etc.) mais on ne sait pas encore le(s)quel(s), ni quelles écoles permettent, si pas de les résoudre, au moins de les clarifier. Pourtant, si l’on admet que l’esthétique, en tant qu’elle repose sur la triade création/œuvre/réception – c’est-à-dire qu’elle commente la perspective des artistes, les œuvres en elle-mêmes et la façon dont elles sont reçues – est mise à mal dans une situation historique où la scène de l’individu face à l’artefact qui mérite un commentaire semble de plus en plus anachronique, l’heure est venue d’une mise au point : en quoi consisterait une critique esthétique de la consommation culturelle médiée par les plateformes, quels concepts fondamentaux y seraient mobilisés et quels paradigmes historiques y tiendraient lieu de référence ?