A l'agenda

isp | Louvain-la-Neuve

-

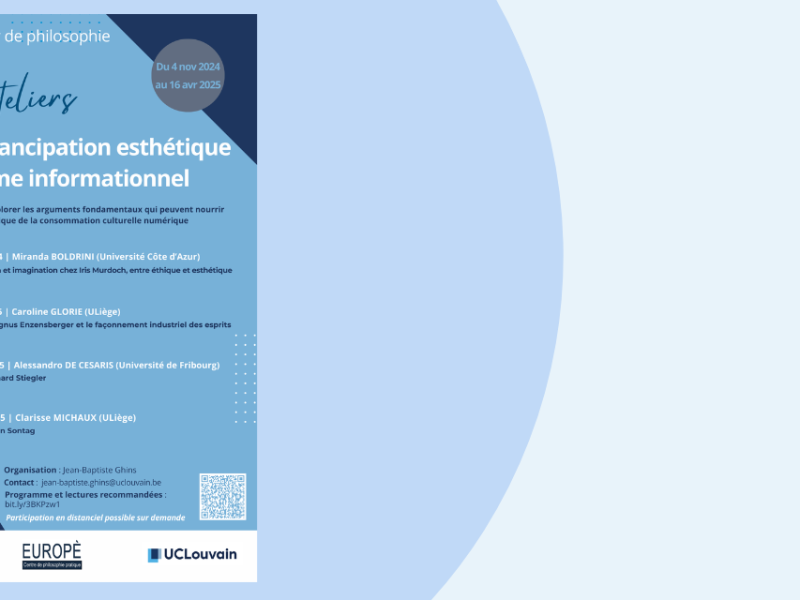

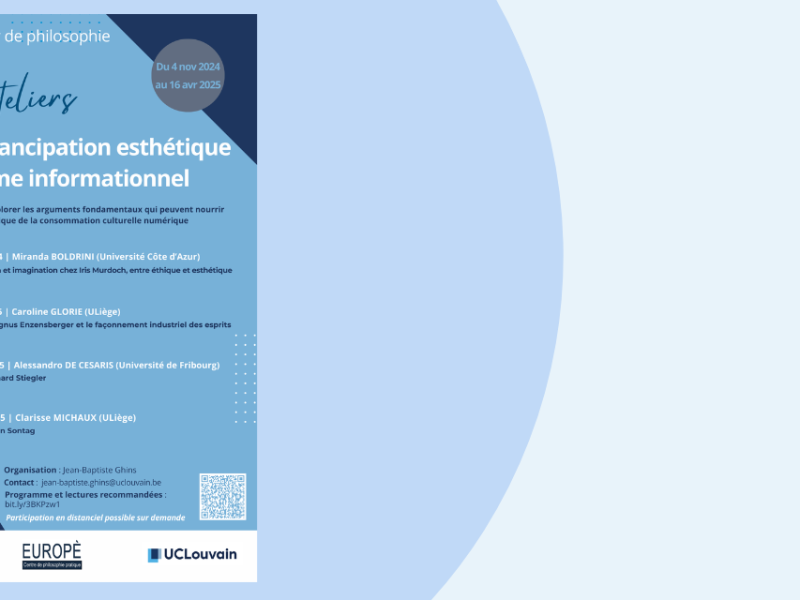

Penser l’émancipation esthétique en régime informationnel04 Nov07 Apr...

Penser l’émancipation esthétique en régime informationnel04 Nov07 Apr...

Présentation

Une série d’ateliers pour dégager des figures et paradigmes fondamentaux qui traceraient les jalons d’une critique esthétique de la consommation culturelle numérique.

Organisation : Jean-Baptiste Ghins (jean-baptiste.ghins@uclouvain.be)

Programme

4 novembre : Miranda Boldrini (Université Côte d'Azur) : « Attention et imagination chez Iris Murdoch, entre éthique et esthétique ». Lecture recommandée : « De Dieu et du Bien

», in La souveraineté du bien (tr. Claude Pichevin), Paris, L’éclat, 2023.

10 février : Caroline Glorie (ULiège): « Hans Magnus Enzensberger et le façonnement industriel des esprits ».

Lecture recommandée : « Le façonnement industriel des esprits », in Culture ou mise en condition ? (tr. Bernard Lortholary), Paris, Les Belles Lettres, 2012.24 mars : Alessandro De Cesaris (Université de Fribourg) : « Remedium. Le paradigme pharmacologique des médias chez Bernard Stiegler ».

7 avril : Clarisse Michaux (ULiège) sur Susan Sontag

Discutant : Adnen Jdey (UCLouvain)

De 16h15 à 18h15, ISP, Salle Ladrière, A.124, Collège Mercier, Place Cardinal Mercier 14, Louvain-la-Neuve.

Argument

L’objectif de cette séquence d’ateliers est de dégager les enjeux fondamentaux qui caractériseraient une discussion philosophique sur la possibilité d’une émancipation esthétique dans le contexte médiatique contemporain.

En effet, s’il est devenu évident que les technologies de l’information constituent un monde, qu’en cela les individus y vivent une expérience esthétique (ou esthésique) et qu’il est pertinent de s’interroger sur le lien entre cette expérience et l’émancipation, les différents problèmes et perspectives que la philosophie doit aborder à ce sujet ne s’affichent pas encore clairement. Concrètement, on conclut aisément, depuis le champ de l’esthétique, que le numérique pose problème(s), car on y fréquente des œuvres d’art (photos, films, textes littéraires, etc.) et qu’une forme sensible s’y dessine (écran, casque audio, mécaniques de recommandations, réalités augmentée et virtuelle, etc.) mais on ne sait pas encore le(s)quel(s), ni quelles écoles permettent, si pas de les résoudre, au moins de les clarifier. Pourtant, si l’on admet que l’esthétique, en tant qu’elle repose sur la triade création/œuvre/réception – c’est-à-dire qu’elle commente la perspective des artistes, les œuvres en elle-mêmes et la façon dont elles sont reçues – est mise à mal dans une situation historique où la scène de l’individu face à l’artefact qui mérite un commentaire semble de plus en plus anachronique, l’heure est venue d’une mise au point : en quoi consisterait une critique esthétique de la consommation culturelle médiée par les plateformes, quels concepts fondamentaux y seraient mobilisés et quels paradigmes historiques y tiendraient lieu de référence ?

En savoir plus Penser l’émancipation esthétique en régime informationnel04 Nov07 Apr...

Penser l’émancipation esthétique en régime informationnel04 Nov07 Apr...

Présentation

Une série d’ateliers pour dégager des figures et paradigmes fondamentaux qui traceraient les jalons d’une critique esthétique de la consommation culturelle numérique.

Organisation : Jean-Baptiste Ghins (jean-baptiste.ghins@uclouvain.be)

Programme

4 novembre : Miranda Boldrini (Université Côte d'Azur) : « Attention et imagination chez Iris Murdoch, entre éthique et esthétique ». Lecture recommandée : « De Dieu et du Bien

», in La souveraineté du bien (tr. Claude Pichevin), Paris, L’éclat, 2023.

10 février : Caroline Glorie (ULiège): « Hans Magnus Enzensberger et le façonnement industriel des esprits ».

Lecture recommandée : « Le façonnement industriel des esprits », in Culture ou mise en condition ? (tr. Bernard Lortholary), Paris, Les Belles Lettres, 2012.24 mars : Alessandro De Cesaris (Université de Fribourg) : « Remedium. Le paradigme pharmacologique des médias chez Bernard Stiegler ».

7 avril : Clarisse Michaux (ULiège) sur Susan Sontag

Discutant : Adnen Jdey (UCLouvain)

De 16h15 à 18h15, ISP, Salle Ladrière, A.124, Collège Mercier, Place Cardinal Mercier 14, Louvain-la-Neuve.

Argument

L’objectif de cette séquence d’ateliers est de dégager les enjeux fondamentaux qui caractériseraient une discussion philosophique sur la possibilité d’une émancipation esthétique dans le contexte médiatique contemporain.

En effet, s’il est devenu évident que les technologies de l’information constituent un monde, qu’en cela les individus y vivent une expérience esthétique (ou esthésique) et qu’il est pertinent de s’interroger sur le lien entre cette expérience et l’émancipation, les différents problèmes et perspectives que la philosophie doit aborder à ce sujet ne s’affichent pas encore clairement. Concrètement, on conclut aisément, depuis le champ de l’esthétique, que le numérique pose problème(s), car on y fréquente des œuvres d’art (photos, films, textes littéraires, etc.) et qu’une forme sensible s’y dessine (écran, casque audio, mécaniques de recommandations, réalités augmentée et virtuelle, etc.) mais on ne sait pas encore le(s)quel(s), ni quelles écoles permettent, si pas de les résoudre, au moins de les clarifier. Pourtant, si l’on admet que l’esthétique, en tant qu’elle repose sur la triade création/œuvre/réception – c’est-à-dire qu’elle commente la perspective des artistes, les œuvres en elle-mêmes et la façon dont elles sont reçues – est mise à mal dans une situation historique où la scène de l’individu face à l’artefact qui mérite un commentaire semble de plus en plus anachronique, l’heure est venue d’une mise au point : en quoi consisterait une critique esthétique de la consommation culturelle médiée par les plateformes, quels concepts fondamentaux y seraient mobilisés et quels paradigmes historiques y tiendraient lieu de référence ?

-

All history is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind06 Nov06 Nov...

All history is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind06 Nov06 Nov...According to R. G. Collingwood, ‘the history of thought, and therefore all history, is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind’.

Collingwood’s ‘doctrine of re-enactment’ became a target for authors writing about methodology in the history of ideas in the 1960s and ’70s, and Collingwood scholars became split over what exactly their man had meant by it. This paper explains how these attacks and confusions are resolved by restoring the doctrine of re-enactment to the context of Collingwood’s ‘logic of question and answer’, which is (he argues) the essence of the ‘Baconian method’ proper to all modern science.

En savoir plus All history is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind06 Nov06 Nov...

All history is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind06 Nov06 Nov...According to R. G. Collingwood, ‘the history of thought, and therefore all history, is the re-enactment of past thought in the historian’s own mind’.

Collingwood’s ‘doctrine of re-enactment’ became a target for authors writing about methodology in the history of ideas in the 1960s and ’70s, and Collingwood scholars became split over what exactly their man had meant by it. This paper explains how these attacks and confusions are resolved by restoring the doctrine of re-enactment to the context of Collingwood’s ‘logic of question and answer’, which is (he argues) the essence of the ‘Baconian method’ proper to all modern science.

-

« Une chose est nécessaire »: Nietzsche et la création de soi20 Nov22 Nov...

« Une chose est nécessaire »: Nietzsche et la création de soi20 Nov22 Nov...« Une chose est nécessaire » : Nietzsche et la création de soi / “One Thing Is Needful”: Nietzsche and Self-Creation

(English below)

« Une chose est nécessaire », écrit Nietzsche dans le Gai savoir : « “Donner du style” à son caractère - un art grand et rare ! » (GS § 290) C’est par cette formule provocante, parodiée de l’évangile, qu’il introduit l’une des approches les plus marquantes de sa conception de la tâche éthique de l’individu, entre l’impératif moral et l'affectation. Le thème de la création de soi est non seulement omniprésent dans la pensée nietzschéenne de son début à sa fin, mais doit également son importance au fait qu’il force la confrontation avec nombre de tensions constitutives de celle-ci. Ainsi, entre les pôles du fatum inamovible et de la mise en forme artistique du soi, les possibilités assignées à la création de soi deviennent vite incertaines : consiste-t-elle en un simple maquillage de l’apparence, d’un fond inaltérable toujours déjà présent ? Ou bien est-elle une véritable transformation en profondeur aboutissant à quelque chose de nouveau ? Se pose également la question du sujet de cette création, et tout particulièrement de sa supposée unité. Si le « je » comme auteur de l’action relève d’une illusion constitutive de notre conscience ou d’une résultante d’un agir, alors, qui en effet doit devenir « soi », et — que sera, que pourra être ce « soi » ? En problématisant « le mystère de la contradiction entre être et devenir » (CV I, KSA 1, p. 756), la question de la création de soi se trouve à la croisée de nombre de thèmes importants de la philosophie de Nietzsche, parmi lesquels la question de la Bildung, le problème de la connaissance de soi, l’amor fati et l’éternel retour, l’expérimentation, la conception nietzschéenne de l’art et du style ou encore la lutte contre le ressentiment. Elle permet également mettre la philosophie nietzschéenne en dialogue avec plusieurs traditions philosophiques, de l’antiquité à la réflexion sur les « techniques du soi » de Michel Foucault, en passant par le pragmatisme et la philosophie de Bergson.

Colloque bilingue coorganisé par le Centre de recherche en philosophie (PHI, ULB) et le Centre d'études phénoménologiques (CEP, UCLouvain).

Le colloque aura lieu le 20 et 22 à l'ULB (Université libre de Bruxelles - Bibliothèque du CIERL, 17 av. Franklin Roosevelt, 1050 Ixelles) et le 21 à l'UCLouvain (Salle Ladrière, A.124 – Collège Mercier, Place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve).

***

"One thing is needful," Nietzsche writes in the Gay Science: "To 'give style' to one's character - a great and rare art!" (GS § 290) It is with this provocative statement, parodied from the gospels, that he introduces one of the most striking approaches to his conception of the ethical task of the individual, between moral imperative and affectation. The theme of self-creation is not only omnipresent in Nietzschean thought from its beginning to its end, but also owes its importance to the fact that it compels us to confront many of its constitutive tensions. Indeed, between the poles of immovable fatum and of the artistic shaping of the self, the possibilities assigned to self-creation quickly become uncertain: does it consist of a mere disguising of appearances, of an unalterable and ever-present backdrop? Or is it truly a profound transformation leading to something new? The question also arises as to the nature of the subject of this creation, and in particular of its supposed unity. If the "I" as author of the action is a constitutive illusion of our consciousness, if it only appears at the moment when an action is taken, then who is to become her- or him'self', and – what will this 'self' be? By addressing “the mystery of the contradiction between being and becoming” (CV I, KSA 1, p. 756), the question of self-creation lies at the crossroads of many important themes in Nietzsche's philosophy, among which: the question of Bildung, the problem of self-knowledge, amor fati and the eternal return, experimentation, Nietzsche's conception of art and style, and the struggle against resentment. It also places Nietzschean philosophy in dialogue with several philosophical traditions, from antiquity to Michel Foucault's reflection on the “techniques of the self”, as well as pragmatism and the philosophy of Bergson.

Bilingual conference organized by the Centre de recherche en philosophie (PHI, ULB) and the Centre d'études phénoménologiques (CEP, UCLouvain).

The conference will take place on the 20th and 22nd at the ULB (Université libre de Bruxelles - Bibliothèque du CIERL, 17 av. Franklin Roosevelt, 1050 Ixelles) and on the 21 at UCLouvain (Salle Ladrière, A.124 – Collège Mercier, Place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve).

En savoir plus « Une chose est nécessaire »: Nietzsche et la création de soi20 Nov22 Nov...

« Une chose est nécessaire »: Nietzsche et la création de soi20 Nov22 Nov...« Une chose est nécessaire » : Nietzsche et la création de soi / “One Thing Is Needful”: Nietzsche and Self-Creation

(English below)

« Une chose est nécessaire », écrit Nietzsche dans le Gai savoir : « “Donner du style” à son caractère - un art grand et rare ! » (GS § 290) C’est par cette formule provocante, parodiée de l’évangile, qu’il introduit l’une des approches les plus marquantes de sa conception de la tâche éthique de l’individu, entre l’impératif moral et l'affectation. Le thème de la création de soi est non seulement omniprésent dans la pensée nietzschéenne de son début à sa fin, mais doit également son importance au fait qu’il force la confrontation avec nombre de tensions constitutives de celle-ci. Ainsi, entre les pôles du fatum inamovible et de la mise en forme artistique du soi, les possibilités assignées à la création de soi deviennent vite incertaines : consiste-t-elle en un simple maquillage de l’apparence, d’un fond inaltérable toujours déjà présent ? Ou bien est-elle une véritable transformation en profondeur aboutissant à quelque chose de nouveau ? Se pose également la question du sujet de cette création, et tout particulièrement de sa supposée unité. Si le « je » comme auteur de l’action relève d’une illusion constitutive de notre conscience ou d’une résultante d’un agir, alors, qui en effet doit devenir « soi », et — que sera, que pourra être ce « soi » ? En problématisant « le mystère de la contradiction entre être et devenir » (CV I, KSA 1, p. 756), la question de la création de soi se trouve à la croisée de nombre de thèmes importants de la philosophie de Nietzsche, parmi lesquels la question de la Bildung, le problème de la connaissance de soi, l’amor fati et l’éternel retour, l’expérimentation, la conception nietzschéenne de l’art et du style ou encore la lutte contre le ressentiment. Elle permet également mettre la philosophie nietzschéenne en dialogue avec plusieurs traditions philosophiques, de l’antiquité à la réflexion sur les « techniques du soi » de Michel Foucault, en passant par le pragmatisme et la philosophie de Bergson.

Colloque bilingue coorganisé par le Centre de recherche en philosophie (PHI, ULB) et le Centre d'études phénoménologiques (CEP, UCLouvain).

Le colloque aura lieu le 20 et 22 à l'ULB (Université libre de Bruxelles - Bibliothèque du CIERL, 17 av. Franklin Roosevelt, 1050 Ixelles) et le 21 à l'UCLouvain (Salle Ladrière, A.124 – Collège Mercier, Place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve).

***

"One thing is needful," Nietzsche writes in the Gay Science: "To 'give style' to one's character - a great and rare art!" (GS § 290) It is with this provocative statement, parodied from the gospels, that he introduces one of the most striking approaches to his conception of the ethical task of the individual, between moral imperative and affectation. The theme of self-creation is not only omnipresent in Nietzschean thought from its beginning to its end, but also owes its importance to the fact that it compels us to confront many of its constitutive tensions. Indeed, between the poles of immovable fatum and of the artistic shaping of the self, the possibilities assigned to self-creation quickly become uncertain: does it consist of a mere disguising of appearances, of an unalterable and ever-present backdrop? Or is it truly a profound transformation leading to something new? The question also arises as to the nature of the subject of this creation, and in particular of its supposed unity. If the "I" as author of the action is a constitutive illusion of our consciousness, if it only appears at the moment when an action is taken, then who is to become her- or him'self', and – what will this 'self' be? By addressing “the mystery of the contradiction between being and becoming” (CV I, KSA 1, p. 756), the question of self-creation lies at the crossroads of many important themes in Nietzsche's philosophy, among which: the question of Bildung, the problem of self-knowledge, amor fati and the eternal return, experimentation, Nietzsche's conception of art and style, and the struggle against resentment. It also places Nietzschean philosophy in dialogue with several philosophical traditions, from antiquity to Michel Foucault's reflection on the “techniques of the self”, as well as pragmatism and the philosophy of Bergson.

Bilingual conference organized by the Centre de recherche en philosophie (PHI, ULB) and the Centre d'études phénoménologiques (CEP, UCLouvain).

The conference will take place on the 20th and 22nd at the ULB (Université libre de Bruxelles - Bibliothèque du CIERL, 17 av. Franklin Roosevelt, 1050 Ixelles) and on the 21 at UCLouvain (Salle Ladrière, A.124 – Collège Mercier, Place Cardinal Mercier, Louvain-la-Neuve).